Quiero imaginar y ver el pasado. Es difícil, pero no imposible. Estamos rodeados de pretéritos en forma de piedras, de testimonios, de imágenes, de escritos… No podemos evitarlos, somos sus hijos. ¿Y qué empeño más natural el de un hijo que el de querer conocer a sus padres? Podemos, si queréis, sustituir el término «padres» por «raíces»; así, quizá se entenderá mejor lo que quiero exponer. No hay ninguna intencionalidad morbosa ni se espera a través de esa actitud una compensación material; tan solo saciar la imaginación, facultad que con toda posibilidad supera a la razón a la hora de enfrentarnos al mundo. Curiosidad, solo curiosidad, con eso basta. Hay que escarbar en el pasado hasta desenterrar nuestras raíces como un ejercicio de descubrimiento de uno mismo. En mi caso, las ruinas arquitectónicas que desde niño me han acompañado al lado de mi casa me han retado, incluso me han exigido que les prestara atención o que, incluso, las devolviera a la vida. Este segundo capítulo dedicado a esas ruinas sigue el camino del primero, avanzando en el desarrollo posible de esa iglesia primitiva de Liesa dedicada a San Pedro y de la cual solo asoman unos pobres vestigios que, si nadie lo remedia, desaparecerán totalmente a corto plazo. De momento deberán soportar una reconstrucción, la que les va a propinar mi limitada imaginación a través de todos los medios posibles a su alcance que, por desgracia, son algo escasos. En este capítulo se tratará de indagar la posible evolución de esa iglesia a lo largo de la Edad Media hasta bien entrada la Edad Moderna: un periodo muy extenso y un propósito demasiado ambicioso, debo admitirlo, pero es lo que me pide el cuerpo, y no se suele equivocar. Por suerte, mi imaginación no estará sola, sino acompañada por los muros que todavía quedan en pie, las piedras sueltas de los que fueron derruidos, los testimonios históricos de las personas que tuvieron el privilegio de ver la iglesia en pie y, por supuesto, los pequeños detalles que, aunque por sí solos no determinan ninguna verdad arqueológica, sirven, no obstante, para apuntalar lo que, de otra manera, el voluntarismo de la imaginación podría errar.

MI PROPUESTA:

Como conocedor del entorno y de las propias ruinas, creo que se pueden establecer varias pautas evolutivas de la desaparecida iglesia de San Pedro de Liesa:

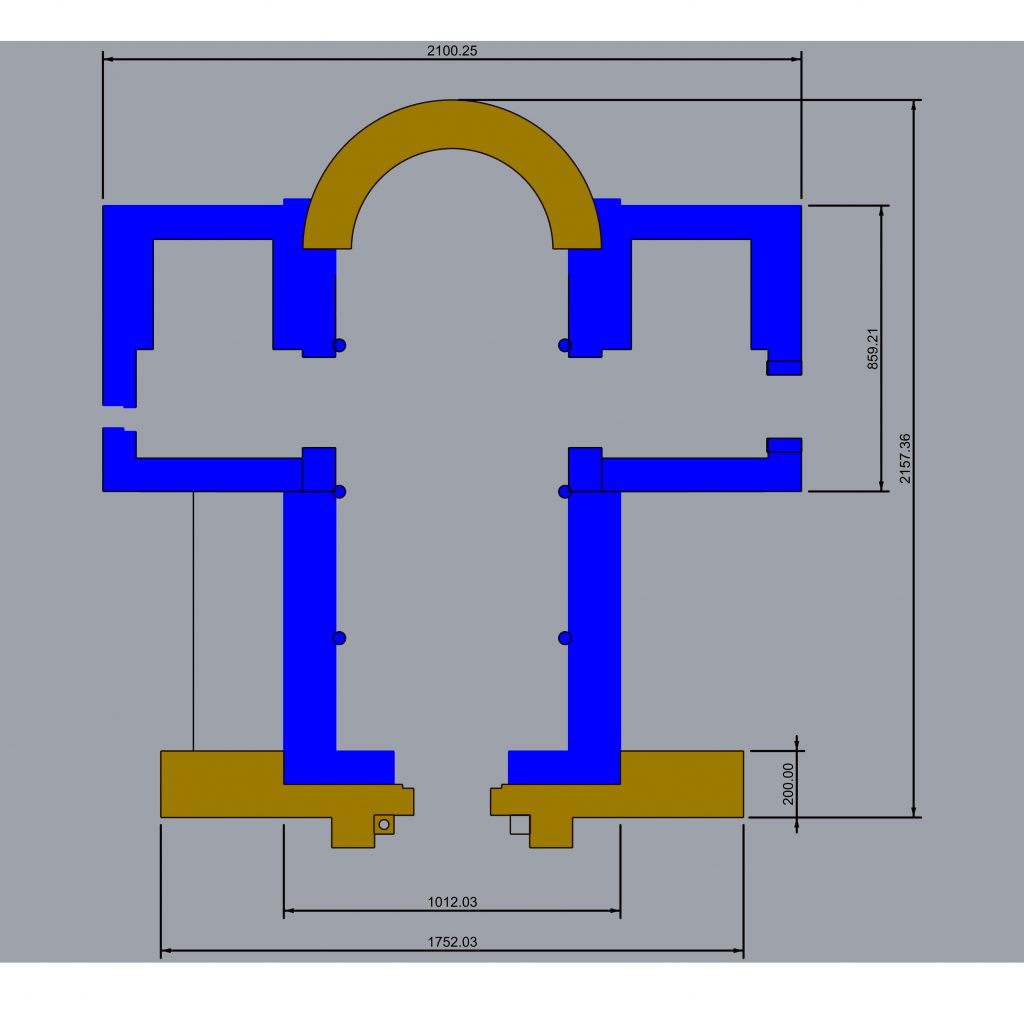

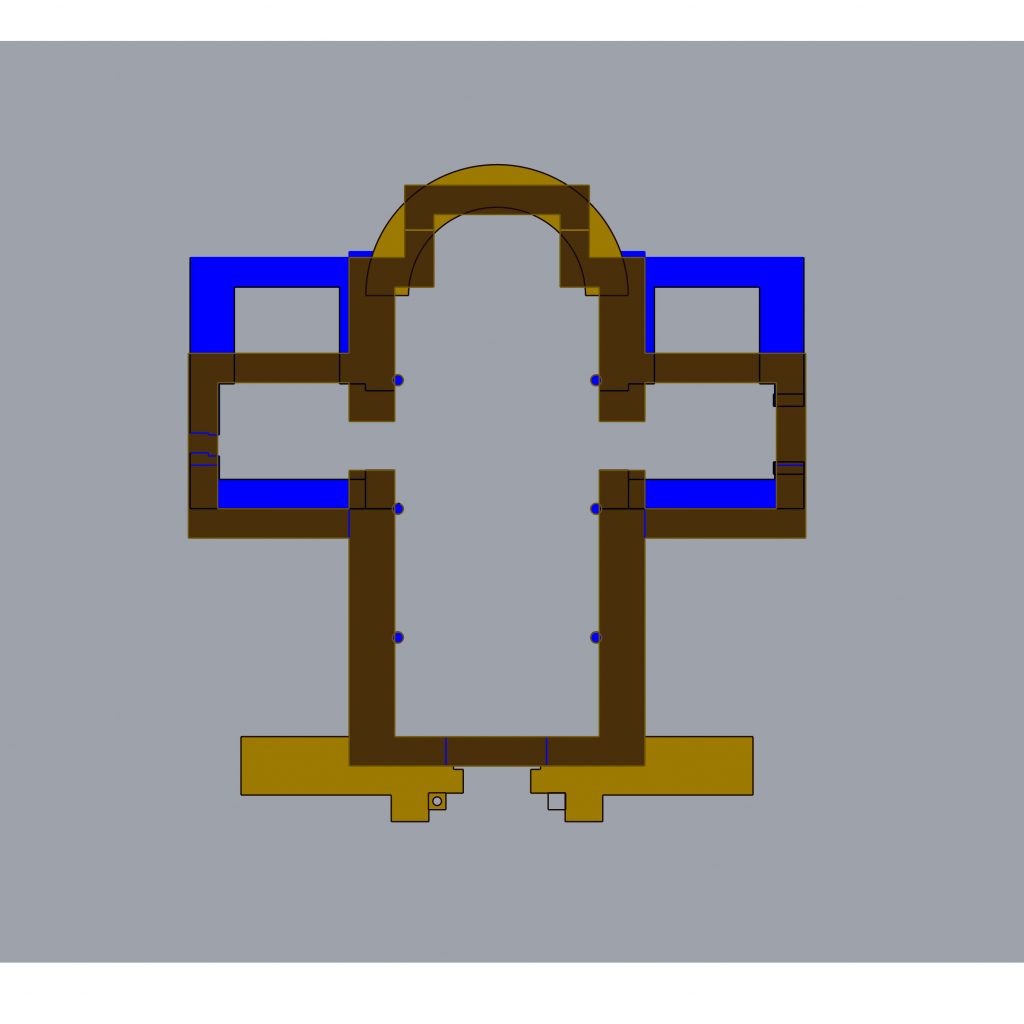

1. En un momento indeterminado del medievo (entre los siglos XI y XIII), la vida útil del antiguo edificio prerrománico se agotó. Quizá el deterioro fundamental se originó en la bóveda visigoda que no pudo resistir la deriva de unos muros arrastrados por una cimentación insuficiente en un suelo arcilloso (salagón) poco propicio para soportar fuerzas verticales. Es muy posible que, incluso, el edificio sufriera algún derrumbe parcial que obligara a su reconstrucción.

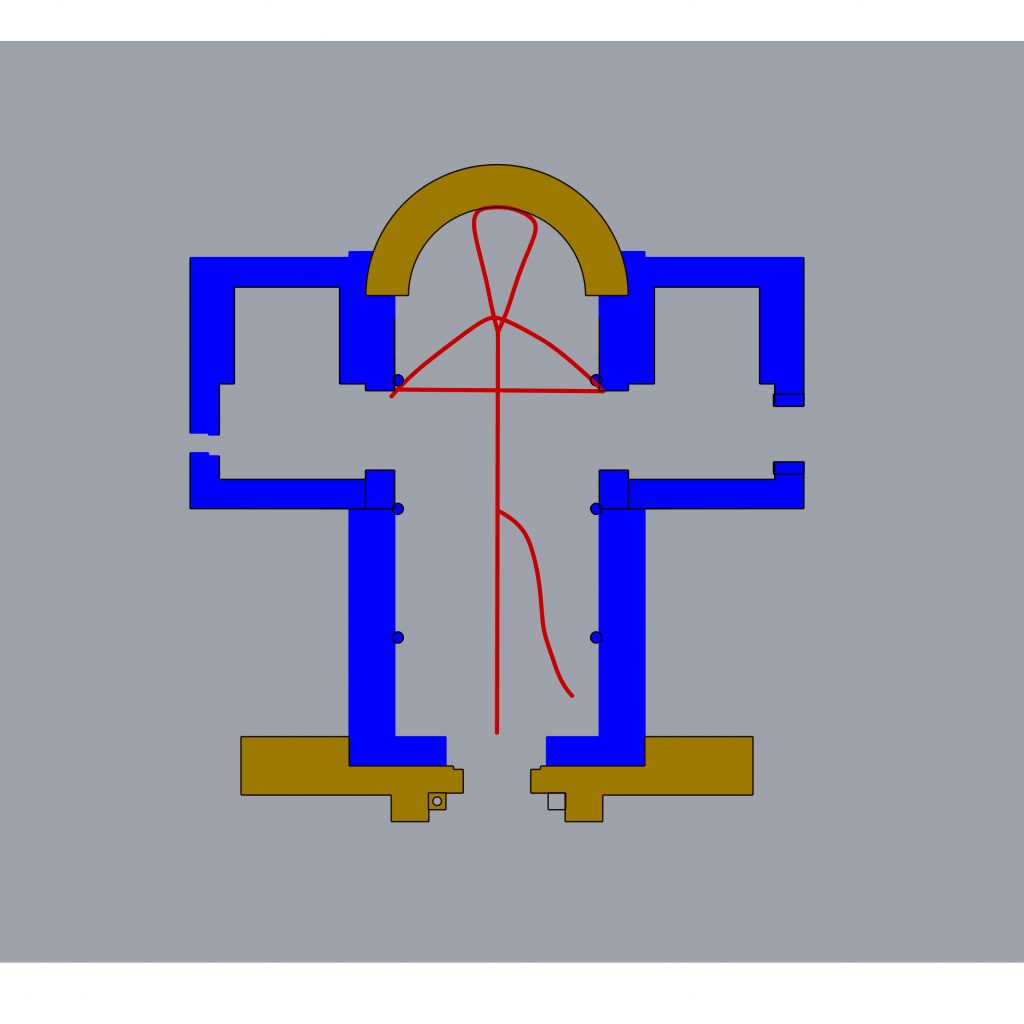

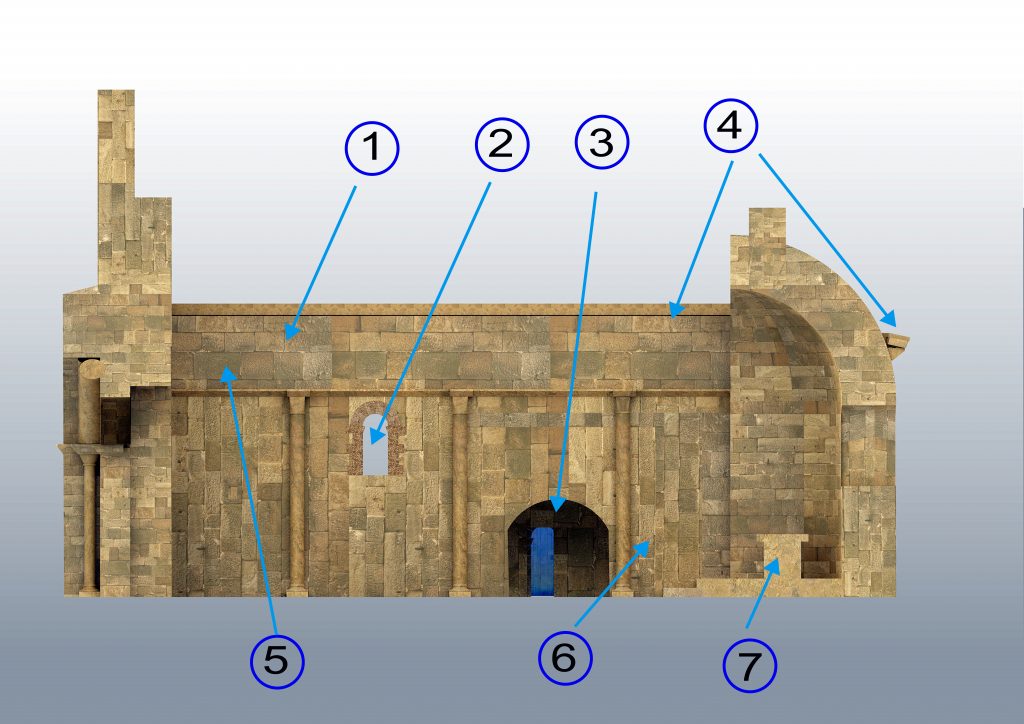

2. La reconstrucción de la iglesia se llevó a cabo siguiendo cánones estrictamente románicos que tuvieron como fundamento la implementación de una portada y un ábside. La portada (si hacemos caso a las proporciones del templo, muy similares a las de San Adrián de Sásabe) se realizó siguiendo patrones y estilos similares a los de la catedral de Jaca. La solución para el ábside fue rematarlo con una cúpula de cuarto de esfera, haciéndolo independiente del resto de la nave.

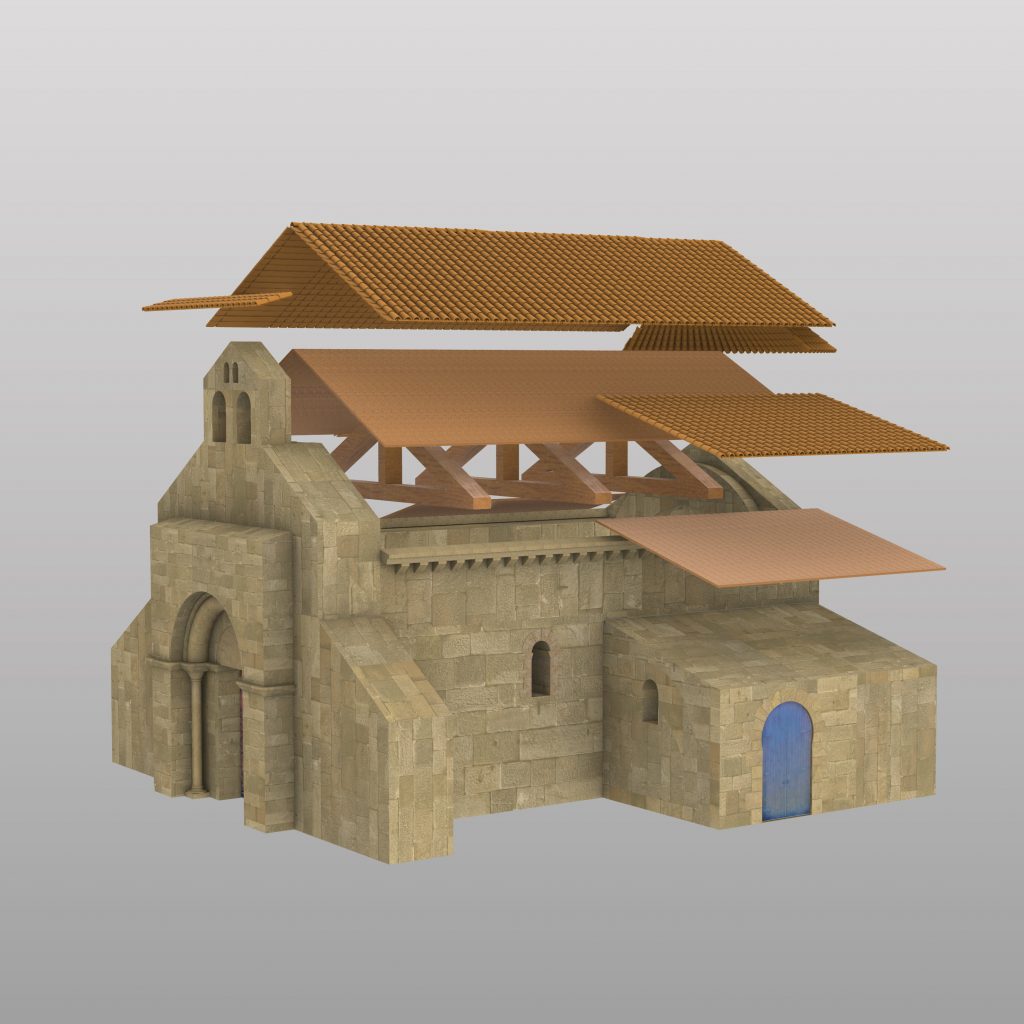

3. La nueva techumbre se construyó prescindiendo de la bóveda de cañón con arcos fajones (tan característica del románico) y se optó por un sistema de vigas de madera con tejado a dos vertientes en la nave principal y un tejado cónico sobre el ábside. El propósito evidente era el de aligerar el peso del edificio y evitar un nuevo colapso.

4. Sobre el hastial se construyó un campanario de tipo espadaña que, como mínimo, contaba con 4 vanos para otras tantas campanas. La espadaña quizá era compleja y con espacio suficiente, a nivel del tejado, para hacer un satisfactorio mantenimiento de las campanas.

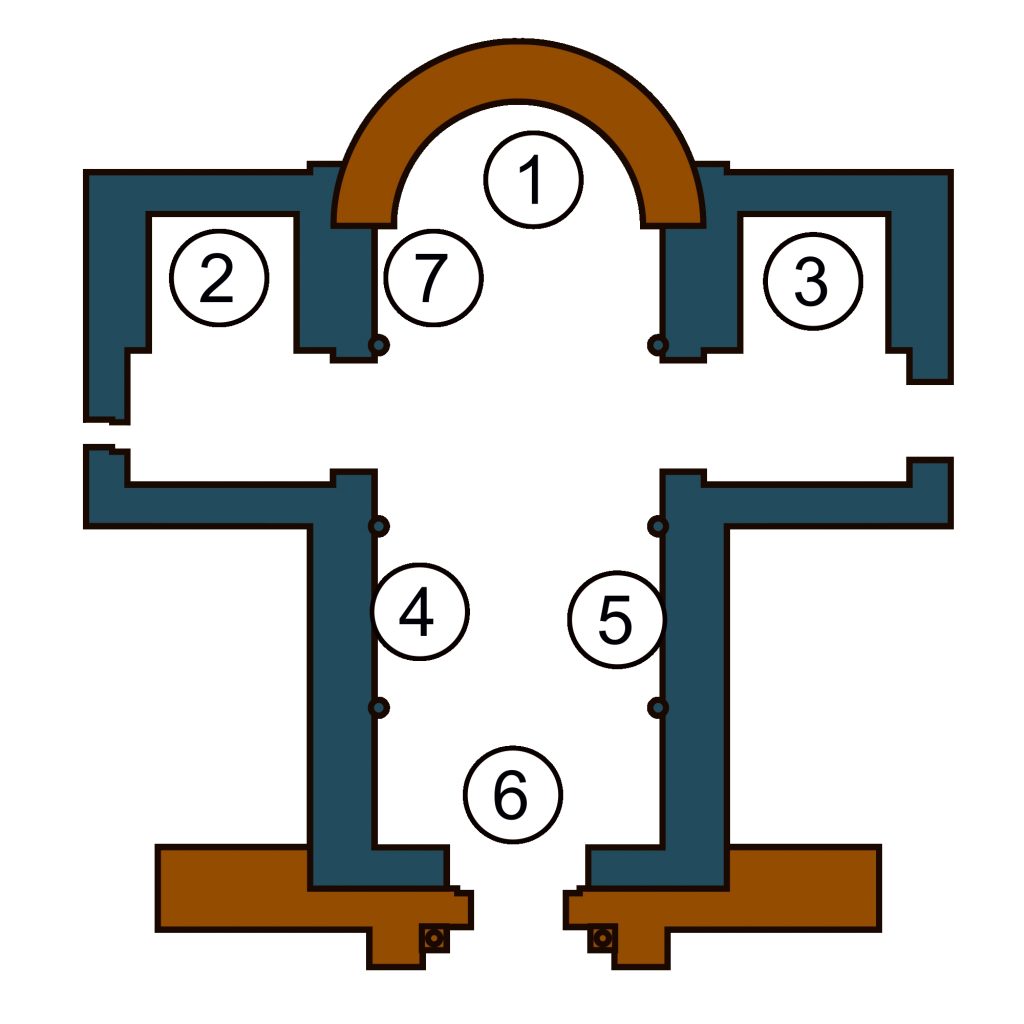

5. Se abrieron amplios arcos de medio punto en las alas del crucero mediante la sustitución de los arcos visigodos por otros muy amplios de medio punto; con ello se intentaba simular una continuidad con la zona del presbiterio, tarea destinada al fracaso dada la dificultad de elevar las capillas laterales de forma satisfactoria hasta igualar la altura de la nave central.

6. La carga de peso sobre el hastial del edificio debida al campanario planteó dudas sobre su seguridad, lo que llevó a planear una reforma integral de todo el frontal mediante la adición de dos alas laterales a la cabecera del edificio con función de contrafuertes.

7. En el siglo XIV, quizá en el XV, se añadieron dos capillas laterales de bóvedas góticas a las alas del falso crucero con la misión de reforzar la estructura de la iglesia, apoyando su único ábside.

Todas estas características y otras muchas intentaré desarrollarlas y justificarlas a continuación.

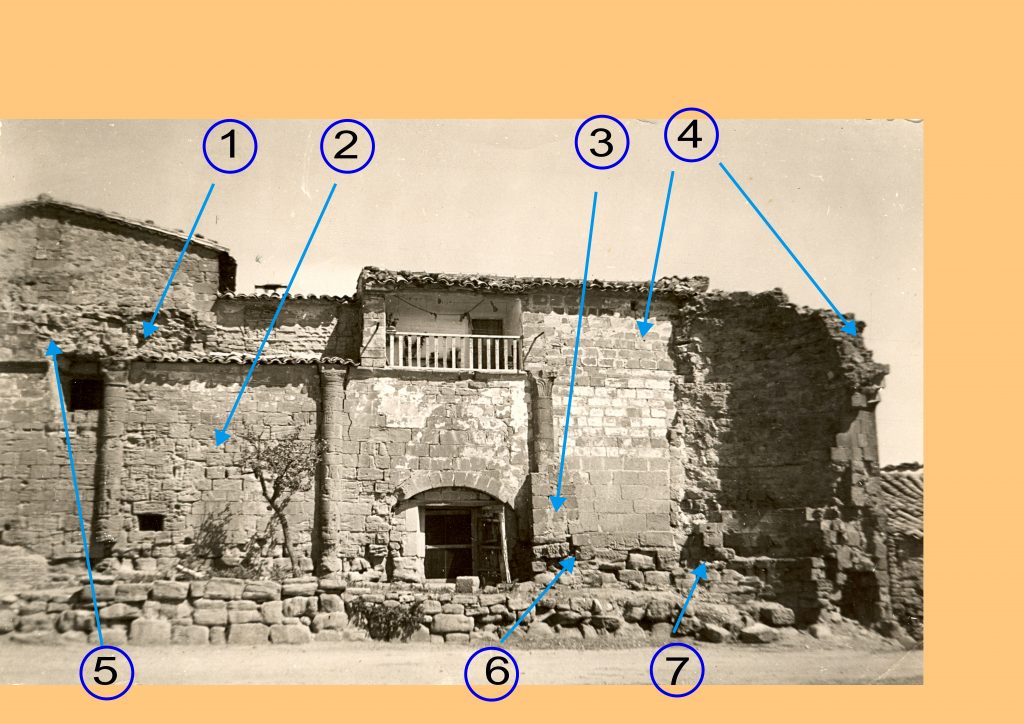

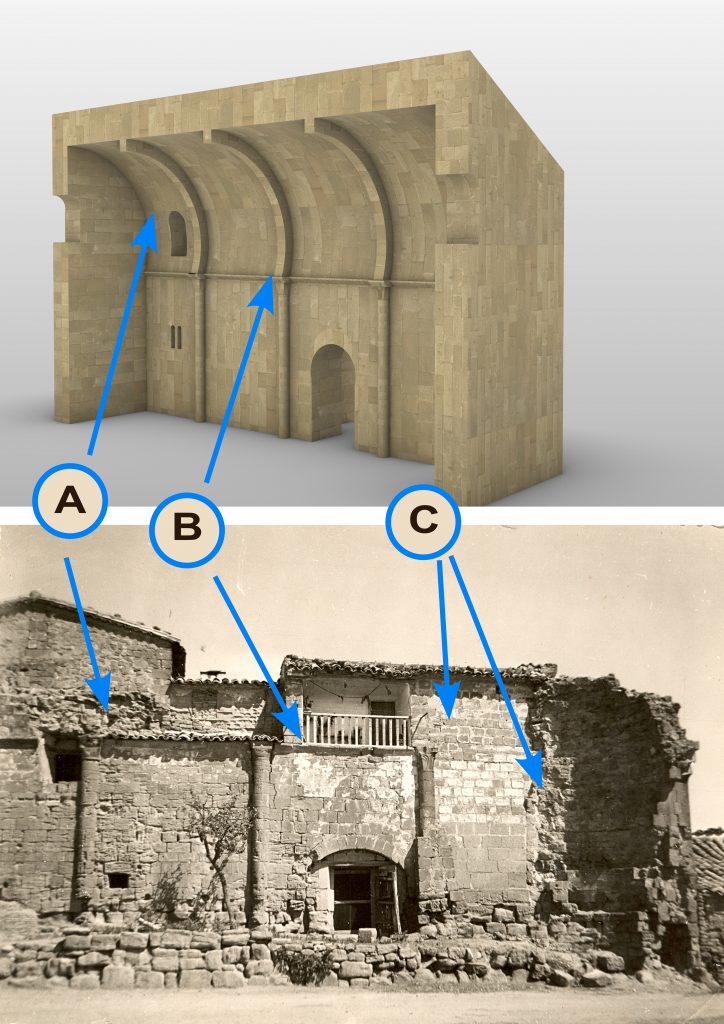

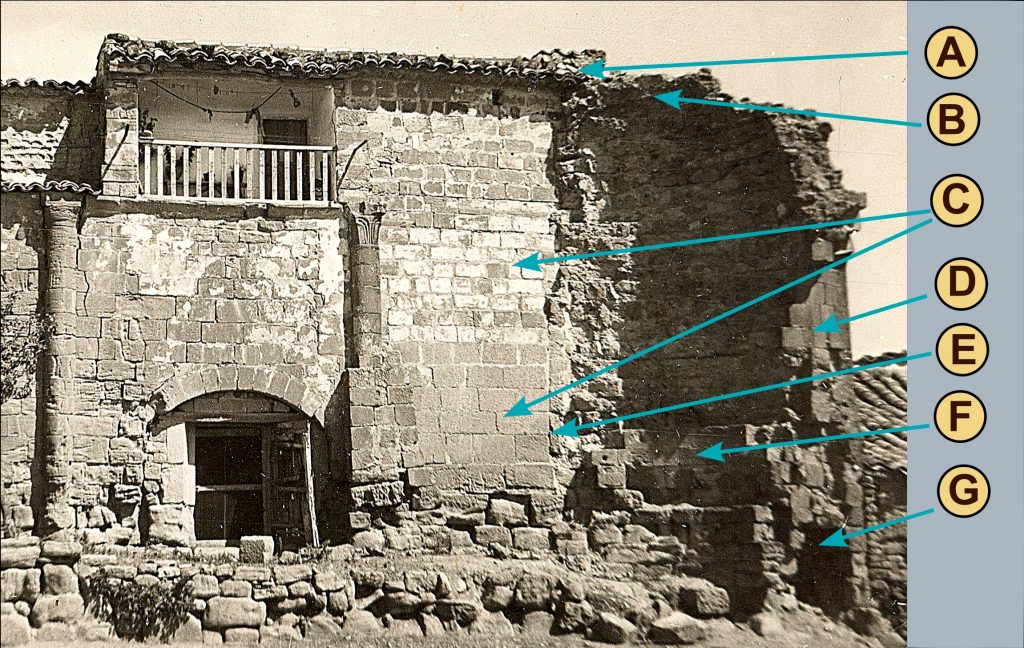

En origen la iglesia pudo contar con una espléndida bóveda visigoda cuyos restos parecen perdurar en (A). En una segunda fase constructiva ya en plena Edad Media, quizá por problemas en la bóveda, esta se sustituyó por un tramo recto a partir de la moldura (B), visible en los pequeños sillares superiores. Sobre ese tramo se construyó un tejado soportado por vigas de madera (C). Además se construyó ex novo un ábside cuyo acoplamiento (un poco en falso) con el muro norte se percibe todavía con absoluta claridad (C).

PORTADA

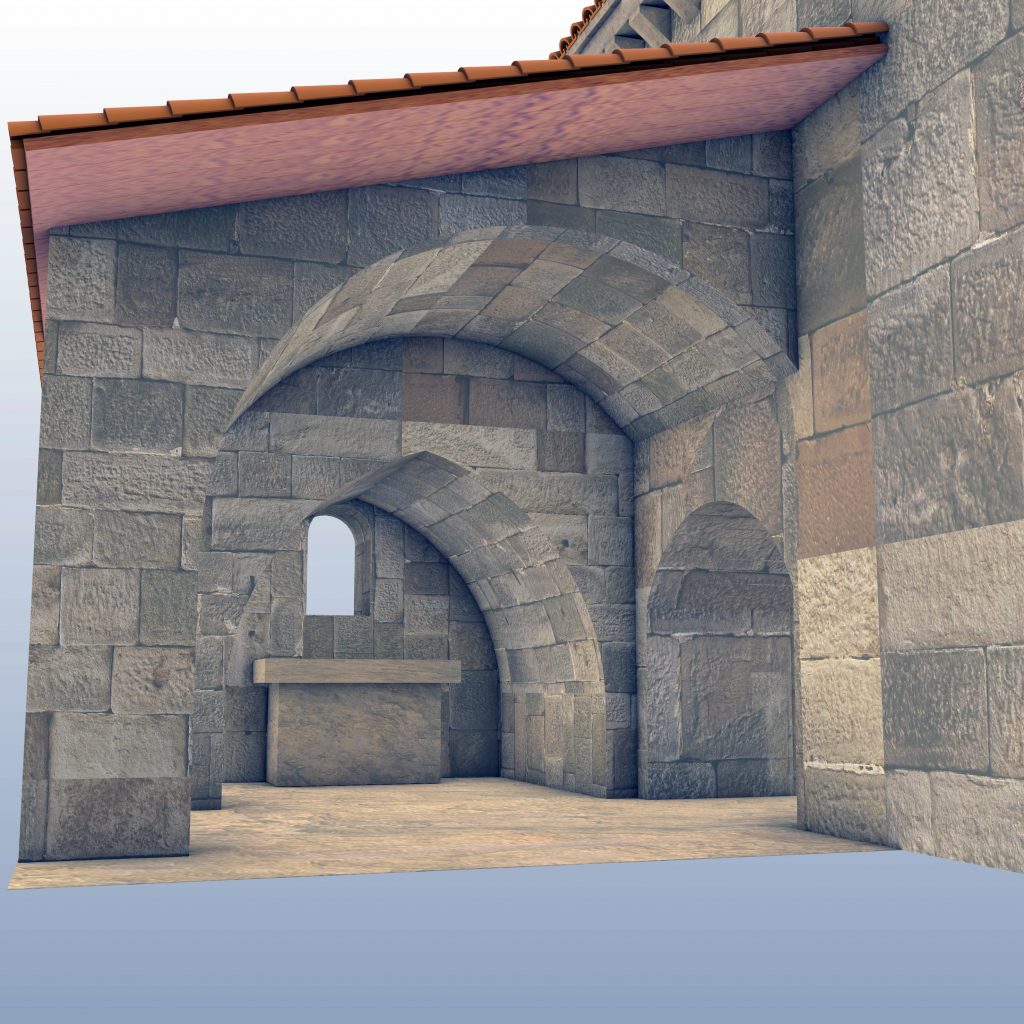

La remodelación del templo visigodo consistió en fundamento en el implemento de una portada típicamente románica en la que el arco de medio punto pasó el elemento identitario a diferencia del arco de herradura anterior. Mi idea sobe esta parte del templo románico es que se trató de una entrada adelantada sobre el muro original con un diseño austero, quizá una o dos arquivoltas, tímpano semicircular, moldura y poco más. No he definido los capiteles ya que no es mi intención conseguir altas cotas de realismo: basta con una recreación básica, el resto lo debe poner nuestra imaginación.

CAMPANARIO

Los datos visibles nos informan de que, en algún momento entre los siglos X y XII, la construcción hizo aguas y se reconstruyó siguiendo un plan estrictamente románico. El o los arquitectos encargados de la obra, aleccionados por los problemas del terreno, construyeron un hastial potente reforzado con gruesos contrafuertes y coronado con una espadaña en la que se instalaron cuatro campanas, tal como informa el doctor Vitales en su viaje de inspección de 1560 (literal):

Quatro campanas: dos grandes y dos pequenyas, y una chica para la Sagra (quizá una ceremonia de bendición de los cultivos o procesión propiciatoria) y otra pequenya para guando llevan el Stmo. Sacrnto.

Es decir cuatro campanas en el campanario y dos a la mano, una de ellas, en concreto, para administrar el sacramento de unción a los enfermos o extremaunción.

TECHUMBRE

INTERIOR: ALTARES Y CAPILLAS

Un detalle a tener en cuenta es la situación del coro que me plantea dudas: aunque yo lo he imaginado elevado a los pies de la nave, se podría dar el caso de que estuviera ocupando parte del presbiterio y el falso crucero. Así, se entendería que el doctor Vitales ordene la construcción de otro acceso ya que el actual bloqueaba el paso de la luz al altar mayor. Ante la duda lo imagino atrás.

Creo que en este punto no estaría de más recordar la relación de enseres de cada uno de los espacios consignados como altares tal como aparecen en la crónica del doctor Vitales tras su inspección diocesana, contenido consignado de otra entrada de este mismo blog.

Es muy posible que en la época de la visita del doctor Vitales, la capilla dedicada a san Miguel Arcángel tuviera la puerta de acceso al templo condenada y, por tanto, que el aprovechamiento del espacio fuera total. Solo así se explica la gran cantidad de elementos que guardaba. De ellos destacaba el retablo con la imagen de san Miguel pesando almas y doblegando al diablo. Según dicha relación del citado doctor (literal):

– Un retablo, de madera, pintado con la ymagen de St. Miguel.

– Una coraça vieja.

– Dos delantealtares de pinçel.

– Un barrado viejo.

– Un arca de madera(contenido):

* Una capa de tertiopelo carmesi con su çenefa buena y su capilla.

* Otra capa de fustán (tela de algodón con pelo en una de sus caras) blanco bergado.

* Una casula (casulla) de tertiopelo (terciopelo) carmesi con todo su aparejo.

* Un palio de terciopelo carmesi

* Una custodia y dos angeles en medio y estrellas.

* Una almuça de damasco colorado (esclavina, que cubre el pecho y la espalda, y que, abotonada por delante, usan como señal de su dignidad los prelados, doctores, licenciados y ciertos eclesiásticos).

* Un delantealtar de raso falso amarillo, con una ymagen de St. Pedro en medio;

* Un panyo (paño) con un crucifixo, para llevar los muertos.

* Una vestimenta de telilla rasgada, con todo su aparejo.

* Una casula de raso falso vergado (rayado o listado), con su çenefa y todo su aparejo.

* Una casula de fustan blanco, con una cruz, con todo su aparejo.

* Dos delantealtares: uno, de una telilla vieja, y otro, de lienço.

* Seys manteles.

* Quatro panyos para el pan vendito.

* Una açaleja (toalla o trapo de limpieza) para la paz.

* Un caliz con su patena de alatón.

* Una custodia de plata sobredorada y una cruz de plata sobredorada.

PUERTAS Y VENTANAS

CONSIDERACIONES FINALES

Iglesia del monasterio de San Adrián de Sásabe. Cuando contemplé las imágenes de esta construcción tanto de su interior como de su exterior me percaté de que estaba ante un canon semejante a la iglesia de San Pedro de Liesa; me lo confirmó las dimensiones de la nave y la forma de integrar el ábside y el tejado. No podría establecer que qué obra fue pionera pero si que, con toda probabilidad, pertenecen al estilo jaqués. En mi recreación de la portada de la de Liesa solo me faltó (por falta de tiempo, y de necesidad) plantar una moldura con ajedrezado jaqués sobre las arquivoltas.

Interior de la iglesia de San Juan de Busa. Es muy posible que las soluciones que se habían ensayado e implementado en otras iglesias con problemas en la bóveda se aplicaran con garantías de éxito en la iglesia de Liesa. En la iglesia de Busa se sustituyó la bóveda mozárabe por un entramado de vigas. Hay que hacer notar como se recrecieron en vertical los muros más allá de los ábacos hasta alcanzar la altura deseada para situar el alero. La diferencia con la iglesia de Liesa está en el tejado corrido sobre el ábside formando una nave única y prescindiendo de la bóveda de cuarto de esfera sobre dicho ábside.

A) Recrecimiento del muro en vertical hasta conseguir la altura del alero. B) Bóveda de cuarto de esfera descolgada del nivel del alero. C) Sillares que cambian de tamaño y factura: los antiguos (¿visigodos o romanos?) debajo y los románicos encima. D) Ventana románica abocinada (con estrechamiento en su parte interior) E) Ábside añadido a la obra visigoda (o mozárabe). En la imagen es visible la junta de los sillares pertenecientes a las dos épocas, sillares que nunca fueron trabados unos con otros sino superpuestos. F) Sillares perfectamente tallados, todavía en su sitio, siguiendo la curva del interior del ábside. G) Potente cimentación del ábside previendo desplazamientos indeseados. Hay que tener en cuenta que una de las labores del mismo debía ser asegurar la solidez de los muros laterales de las nave principal desde su lado oriental; el cabecero y los contrafuertes a occidente se encargarían de lo mismo al otro extremo.

Un poco de bibliografía:

- Para una mejor comprensión de la relación de las marcas de cantero y la arquitectura en la que aparecen es imprescindible visitar la entrada inmediatamente anterior a ésta en este blog: https://artefactos.es/una-iglesia-primitiva-en-liesa-i/.

- Campanarios románicos: https://baulitoadelrte.blogspot.com/2018/04/las-torres-y-espadanas-romanicas.html.

- Iglesia de San Adrían de Sásabe: https://www.jdiezarnal.com/serrabloborauermitadesanadrian.html.

- Dinteles, bóvedas y arcos: https://masdearte.com/especiales/dinteles-bovedas-y-arcos-una-guia-en-el-dia-mundial-de-la-arquitectura/.

- Iglesia de San Juan de Busa: https://www.romanicoaragones.com/0-jacetania/84-busa.htm.